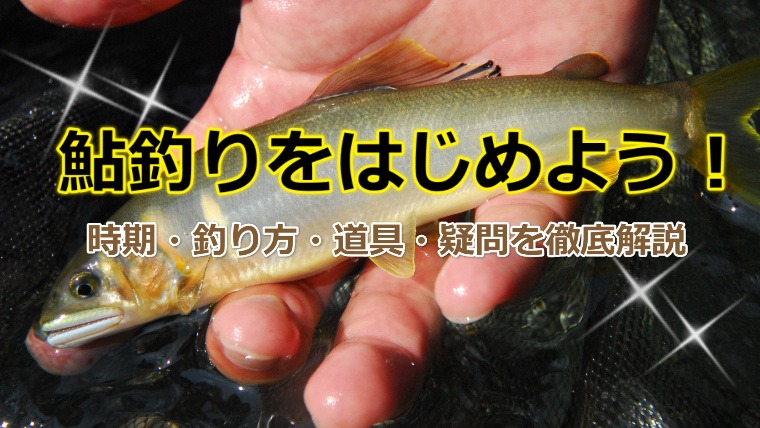

鮎釣りをはじめよう!時期・釣り方・道具・疑問を徹底解説

夏、きれいな清流に立ちこんで「鮎釣り」に興じる姿をテレビや雑誌などで見て、興味を持っている方も多いのではないでしょうか?

鮎釣りは”オトリ”を使う特殊な釣りで一見敷居が高いと感じるかもしれないですが、元気なオトリをうまく流れに馴染ませれば初心者でも案外簡単に釣れるのですよ。

本記事では、「ぜひ、鮎釣りをはじめてみたい!」という方向けに、時期・釣り方・準備などを徹底的に解説していきます。

鮎釣りへの理解を深めて、ぜひ魅力いっぱいの鮎釣りの世界へ飛び込んでみましょう。

「鮎」はどんな魚?

鮎は「清流の女王」とも呼ばれる、サケ科の魚です。

石が敷き詰められた河川の中流域から上流に生息しています。

泥臭いニオイなどはまったくなく、スイカのような香りが特徴。

塩焼きをはじめ、さまざまな調理方法で味わえるのも魅力です。

2~3月くらいに海から遡上し、4~5月には川の中流域に到達して縄張りを持ちながら成熟。秋に産卵をして一生を終えます。

川で孵化した幼魚は海へ下り、沿岸域でプランクトンを食べながら成長。

そして春になったら川へ遡上する、というサイクルを繰り返しています。

鮎釣りとは?

鮎釣りにはどんな種類があるんだろう?友釣りって鮎釣りのことなのかな?

鮎釣り=友釣り、とは限らないけど、一番人気の釣りですよ。

鮎の釣り方にはオトリを使用する「友釣り」をはじめ、「エサ釣り」や毛ばりを使用する「ドブ釣り」、引っかける「コロガシ釣り」があります。

また近年は、ルアーをオトリ代わりに使う「アユルアー」が登場して注目されていますね。

一般的に、鮎釣りといえば「友釣り」をイメージする場合が多く、圧倒的に人気のある釣り方です。

川によってはコロガシ釣りやルアー釣りが禁止されている場合もあり、「鮎釣り=友釣り」と考えて差し支えないでしょう。

鮎釣りの魅力

友釣りは、野鮎が縄張りをもつポイントにオトリを送り込む独特な釣りです。

縄張りに侵入してきたオトリに怒った野鮎が追い払おうと攻撃すると、オトリの尾びれあたりにセットしたハリに掛かります。

すると、目印がぶっ飛ぶ強烈なアタリがきて、野鮎の猛烈な引きに流れの負荷が加わって竿が満月に…….。

一度体験してしまったら、もう鮎釣りのとりこになること間違いありません!

鮎釣りを楽しめる時期

鮎が釣りの対象となる15cm以上に成長するのが6~7月前後であるため、それに合わせて釣りが解禁されます。

鮎釣りを楽しめる時期は川によって異なりますが、およそ6月から9月いっぱいくらいが目安です。

ひと昔前の鮎釣り解禁といえば6月からでした、近年では5月上旬の解禁する川もあります。

盛期は梅雨上げ後の7月下旬から9月上旬ごろまで。

とはいえ、9月に入ってからが本番という川や、10月になっても盛期のような釣りを楽しめるなど、川によってさまざまです。

一般的には、長くて10月いっぱいで竿を納める方が多いものの、なかには12月まで楽しむ方もいます。

では、時期ごとの鮎釣りのイメージも把握しておきましょう。

解禁日~7月上旬

鮎釣りが解禁される5月~6月は海から遡上した鮎がまだ成熟しておらず、放流された鮎がメインターゲットになります。

まだ小さい遡上鮎の闘争心も相当なものですが、釣れても小さすぎてオトリにならない場合も。

したがって、この時期に効率よく釣るには、放流鮎がたまっている場所を把握してポイント選びすることが重要になります。

7月中旬~8月下旬

鮎釣りの盛期は、梅雨明け以降です。

この頃になると遡上した天然鮎も成熟してサイズも大きくなり、強烈な引きで釣り人を魅了するようになります。

盛期にが、石のある場所すべてがポイントと思って幅広く探りましょう。

放流鮎は同じポイントで釣れ続くケースもありますが、縄張りをもつ意識の高い天然鮎はさまざまなポイントに散らばっています。

釣れる鮎も脂が乗って一番美味しい頃ですよ。

9月~禁漁の終期

9月に入ると、大鮎の便りが次第に届くようになります。

「糸が切れた」「ハリを折られた」と、スリリングな大鮎釣りを楽しめる時期です。

この頃になるとメスはお腹に卵を、オスは白子を持ち始め、季節が進むにつれて「サビ」といわれる色がつくようになります。

お腹付近を中心にオレンジ色に染まりはじめてウロコが固くなり、ぬめりも少なくなってくるのが特徴です。

とくに、オスは黒くなりやすく、鮎釣りシーズンの終わりを告げる目安となります。

鮎の釣り方

釣り方としては大きく分けて瀬の「引き釣り」と、比較的流れの緩い場所で釣る「泳がせ釣り」があります。

とはいえ、実際はどちらかの釣り方を選ぶというよりは、流れの強さや水深など状況によって竿の角度を変えて、引き釣りと泳がせ釣りを組み合わせながら釣るのが基本です。

極端にどちらかの釣りにかたよることなく、さまざまな状況やポイントに対応できるオールランドな釣りを意識しましょう。

引き釣り

竿をオトリが馴染む角度まで寝かして、下流から徐々に上流へ向けてオトリを引き上げる釣り方です。

流れの速い「瀬」での基本的な釣り方であり、オトリが流れに負けて浮き上がらないよう竿を寝かして、水中糸にかかる抵抗を減らしながら釣ります。

オトリが弱っても比較的掛かりやすく、「鮎釣りがはじめてなら瀬から」という方も。

鮎釣りらしいダイナミックな釣りを楽しめるのも、引き釣りの魅力です。

泳がせ釣り

竿を立てて、ラインにかかるテンションを利用しながらオトリを泳がせる釣り方です。

竿を寝かせなくてもオトリが入りやすい、比較的流れの弱いポイントで有効。

うまくはまると、爆発的に釣れるテクニックでもあります。

オトリまかせに泳がせていれば釣れる場合があるものの、シビアなオトリのコントロールを求められる場面もあり、初心者にはやや難しいかもしれません。

泳がせ釣りについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。どんな場所で釣るのか?

鮎は石が敷き詰まった川に住んでおり、川の規模や地域によって異なりますが、中流域から上流域が釣り場です。

狙うポイントは、たくさんの石に流れが当たって波立っている「瀬」がメイン。

縄張りを強く意識した野鮎がオトリにアタックしてきます。

また、ゆったり流れている「トロ場」や、ひざ下程度の流れ「チャラ瀬」などもポイントです。

自分の体力やスタイルに合わせて、さまざまなポイントで楽しめるのも鮎釣りの魅力です。

実際の釣りの流れ

鮎釣りがどんな釣りなのか、時期や場所がわかったところで、実際に釣りの流れを知っておきましょう。

ハナカン仕掛けにオトリをセット

竿に仕掛けをセットしたら、オトリをハナカンにセットします。

その際、オトリを強く握りすぎたり、ハナカンをセットにするのに時間がかかったりすると弱ってしまうため、注意が必要です。

最初はスムーズにいかないかもしれません。

はじめは練習のつもりで、オトリを多めに購入しておくのがおすすめです。

流れにオトリを誘導する

オトリを仕掛けにセットしたら、狙った石や流れにオトリを誘導します。

ポイントに入ったら、オトリをコントロールしながら野鮎に追われるのを待つわけですが、あまり強引に動かしすぎるとオトリが弱ってしまうため注意が必要です。

あくまで自然にオトリを流れに馴染ませて泳がすのがポイント。

思うように泳がないからと、引っ張りすぎて弱って浮いてしまい釣れません。

オトリが元気なら、勝手に泳がせるだけで掛かります。

最初は、オトリを自分でコントロールするというよりは、自由自在に泳いでもらう感覚で釣りましょう。

掛かったら竿をしっかりと立てる

アタリがあったら竿を立てて、オトリと掛かった鮎を浮かせます。

その際、竿をしっかりと立てるのがポイントです。

竿が伸されてしまうと、竿の弾力を活かせずラインに負荷がかかり切れてしまうので要注意。

竿をしっかり立てれば、竿の反発力で自然と浮いてきます。

タモでキャッチする

オトリが水面が完全に出た状態になったら、掛かり鮎ごと飛ばしてキャッチする「引き抜き」のタイミングをとります。

腰のタモを取ったら竿と一緒に持ち、竿を上方向に持ち上げるようにするか、後方に飛ばすような感じで引き抜きましょう。

オトリと野鮎が飛んで来たら、タモでキャッチしてください。

最初は難しいのかな…..?

最初はうまく引き抜きできないかもしれないので、少しずつ寄せてすくい取っても大丈夫ですよ。

オトリを交換して次の鮎を掛けにいく

無事取り込んだら、次に釣れた鮎をオトリにします。

釣れたての元気な鮎をオトリにすることで、さらに掛かりやすくなるのが鮎釣りの特徴です。

鮎釣りは釣れるたびにオトリを交換する「循環の釣り」であり、好循環をいかに続けられるのかが釣果を左右します。

鮎釣りではとにかくオトリの元気度が重要です。

釣れずにオトリが弱ってくると、さらに釣れなくなる悪循環に陥ります。

そんなときは、引き舟のなかから元気なオトリを取り出して、新しい鮎を連れてきてもらいましょう。

鮎釣りにはどんな道具・装備が必要?

鮎釣りはオトリを使用する特殊な釣りであり、仕掛けや道具も独特です。

はじめるにあたり、どんな道具や装備の準備が必要なのかを確認しておきましょう。

また、鮎釣りをはじめるのにどれくらいの費用がかかるのか気になるなら、以下の記事も参考にしてみてください。

鮎竿

鮎竿の長さは、8~9mほどが一般的です。

支流で川幅の狭い場所では8m以下、大河川では9.5m以上の鮎竿が有効的な場合もあります。

安価なエントリーモデルから高級モデルまでさまざまなタイプがありますが、高価なモデルほど軽く感度に優れているなど高性能です。

とはいえ、高い竿だから釣れるわけでもありません。

長い竿に慣れないうちは誤って破損させてしまう恐れもあるので、10万円以内のエントリ-モデルがオススメです。

鮎釣り入門向けの鮎竿エントリーモデルについては、以下の記事で詳しく解説しています。初心者向けに鮎竿の選び方も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。鮎タモ

「鮎タモ」は鮎の取り込みやオトリを仕掛けにセットするときや、交換するときに必要です。

網目の細いタイプほどサカサ針やイカリ針、ハナカンなどが引っかかりにくく快適に鮎釣り楽しめます。

サイズはおもに39cmと36cmの2タイプがあり、一般的なのは39cm。

36cmは深く立ちこみたいときなど、身体にかかる水流抵抗を少ないしたい場合に使用します。

オトリ缶

「オトリ缶」は購入したオトリを運搬したり、釣り場を移動したりする際の必須アイテムです。

また、予備のオトリや釣った鮎を川で生かしておく際にも使用します。

一部、金属製もありますが、樹脂を採用したモデルが一般的です。

引き舟

鮎釣りでは「引き舟」と呼ばれる、鮎を生かしておくアイテムをベルトに装着しながら釣ります。

オトリを交換するたびにオトリ缶をつけておく場所まで戻っていたら大変なので、その場で鮎を生かしながら釣るわけです。

引き舟については、以下の記事をチェックしてみてください。鮎ベルト

タモを腰に挿したり、引き舟を装着したりする際の必需品です。

鮎ベルトについては、以下の記事で取り上げています。クーラーボックス

「クーラーボックス」は釣った鮎を新鮮な状態で持ち帰る際や、冷たい飲み物や氷の保存で必要です。

高性能なモデルほど断熱材に真空パネルを採用しているなど、保冷力に優れています。

仕掛け

鮎釣りの仕掛けって難しそう。まだ作れないけど大丈夫かな?

出来合いの完全仕掛けが売っているので、作れなくても大丈夫。

鮎釣りの仕掛けは、基本的に「天上糸・水中糸・ハナカン仕掛け」の3つのパートで構成されています。

ハナカンやサカサ針など各種パーツを組み合わせますが、初心者がいきなり自作するのは難しいかもしれません。

そこで便利なのが、出来上がった状態で販売されている「完全仕掛け」。

掛け針をセットすればすぐ使えるため、仕掛けづくりが難しい初心者にオススメです。

最初は完全仕掛けで友釣りに慣れてから、仕掛けづくりの研究をはじめても遅くはありません。

完全仕掛けについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。服装

鮎釣りには、決まった服装があるのかな?

服装に絶対の決まりはないけど、鮎釣り用に設計されている専用品がおすすめです。

鮎釣りでは、タイツとタビ、仕掛けの予備や貴重品を入れるベストを着用するのが基本的なスタイルです。

そのほか、偏光サングラスやキャップも装着するのが一般的。

タイツとタビ、ベストは鮎釣り専用品がオススメですが、シャツや偏向サングラスはアウトドア用でも構いません。

ただし、鮎釣り専用品は快適に楽しみやすい工夫をこらしています。

趣味として続けるなら、鮎釣り専用品にも注目してみてください。

鮎シャツ

鮎釣り専用ウェアは、速乾性に優れているのが特徴です。

転んでずぶ濡れになっても、天候によってはすぐ乾きます。

お気に入りの速乾性タイプのアウトドアウェアがあれば、それでも構いません。

高機能な鮎シャツについては、以下の記事で紹介しています。鮎タイツ

鮎釣りでは川に立ち込んで釣りをするため、クロロプレンゴムを採用した「鮎タイツ」が必要です。

タビを別途購入するタイツやドライタイツ、タビが一体となったウェーダーなど、さまざまなタイプがあります。

生地の厚さも1~4mmほどとモデルによって異なるため、時期や好みなどを考慮して選択しましょう。

鮎タイツを選ぶ際には、以下の記事を参考にしてみてください。初心者向けに選び方も解説しています。鮎タビ

「鮎タビ」は、コケのついた石の上を歩く鮎釣りで必須アイテムです。

底にフェルトソールを搭載しており、滑りにくくなっています。

フェルトソールにピンを仕込んだタイプやソールを自分で簡単に交換できるタイプなど、さまざまなモデルが販売されているのでチェックしておきましょう。

鮎タビについては、以下に記事でも詳しく取り上げています。選び方も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。鮎ベスト

「鮎ベスト」は予備の仕掛けやハリケースなど、さまざまな小物を収納する際に必要です。

丈の短いショートベストで、腰や胸まで立ち込む鮎釣りを想定して設計されています。

ただ、近年ではベストを着用せず、必要最低限の小物だけをポーチなどに収納して釣りを楽しむ「ライトスタイル」も普及しつつあります。

小河川や浅場でなら、身軽で軽快に釣りを楽しめるオススメのスタイルです。

鮎ベストについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。初心者向けに選び方も解説しているので参考にしてみてください。鮎キャップ

鮎釣りは真夏の炎天下での釣りであり、ほとんどの釣り人はキャップを被ります。

耐久性に優れたゴアテックスを使用したタイプや暑いときに快適なメッシュタイプなどありますが、お好みで選んで問題ありません。

偏向サングラス

偏向サングラスは紫外線から目を守るほか、乱反射を防いで川のようすや石の色、魚の存在などが確認する際に役立ちます。

釣り用ではタレックスなど高性能偏向グラスが人気ですが、偏向タイプであれば釣り用でなくても使用可能です。

また、掛け心地やデザインで選んでもよいのですが、レンズの色も重要。

一般的なサングラスのような黒の濃いタイプは悪天候時に見えにくく、鮎釣りでは薄いグリーン系やブラウン系がオススメです。

鮎釣りをはじめる前に知っておきたい!Q&A

釣り方や道具など以外にも、鮎釣りをはじめる前に知っておきたいことがあります。

スムーズにはじめられるように、さらに鮎釣りへの理解を深めておきましょう。

雨の日でも鮎釣りできるの?

雨の日でも鮎釣りはできます。

ただし、鮎は晴れている日に活性が上がりやすく、雨だがら釣れるわけではありません。

むしろ、釣れないパターンのほうが多く、朝から雨なら控えるのがオススメです。

また、雨による川の増水にも注意しなければなりません。

急な天候の変化に備えておきたい場合や、大会など雨天でも竿を出すならレインウエアを用意しておきましょう。

鮎釣り用のレインウエアは鮎ベスト同様、立ち込みを重視して丈の短いのが特徴です。

鮎釣りで日よけ対策は必要?

近年の夏の暑さは尋常でなく、日差しや紫外線が心配な場合は日よけ対策を万全にしたほうが安心です。

長袖シャツを着用するほか、首周りを覆うクールネック、フェイスカバーなども日よけ対策に有効。

また、長袖のシャツを着用する場合、グローブを着用すると手の甲だけが真っ黒に日焼けしてしまうのを防げます。

グローブはどれでもよいわけではなく、ハリが刺さらないように手のひらが空いている鮎釣り用グローブを購入しましょう。

オトリはどこで買えるの?

鮎釣りを楽しむには、生きた鮎「オトリ」を用意する必要があります。

鮎が遡上する川や漁協組合が放流をおこなっている河川周辺の「オトリ屋」で購入可能です。

川沿いや鮎釣りポイントの周辺には、「オトリ」のノボリが立っている場合が多いのですぐわかります。

トラブルで失った際に釣りにならないため、通常は2~3匹購入するのが一般的。

価格は河川やオトリ屋さんにもよりますが、1匹500円前後です。

連泊で釣りを楽しむ際などは川で生かしておいたり、オトリ屋さんに預かってもらったりするなので、ほとんどの場合最初に買うだけですみます。

自然の川で鮎釣りをするのに料金がかかるの?

天然鮎の遡上の有無に関わらず、ほとんどの鮎釣り河川は漁協組合が管理して放流事業をおこなっており、竿を出すには「入漁券」が必要です。

放流事業をおこなっている漁協組合は入漁料を徴収する権利があり、入漁券の購入を拒否することはできません。

入漁券はオトリ屋で購入できますが、近隣のコンビニで購入できる場合もあるので確認しておきましょう。

入漁券は「鑑札」と呼ばれ、一般的には当日だけ釣りができる「1日券」とシーズンを通して釣りができる「年券」があります。

価格は川によってまったく異なり、日釣り券が数百円から数千円。

年券は、日釣り券のおよそ3~4倍程度に設定されています。

鮎釣りを趣味としている方は頻繁に通う川をホームグラウンドとし、年券を購入するのが一般的です。

釣行回数によってどちらがお得かは異なるため、釣行予定を考慮しながら選択しましょう。

鮎釣りにはどんなマナーがある?

釣りはジャンルによって独特のマナーがあります。

ゴミを捨てない、駐車禁止エリアに駐車しないなど一般的な常識を守るのは当然ながら、鮎釣り特有のマナーも覚えておくと安心です。

もっともトラブルになりがちなのが、竿と竿の間隔。

川に入る際は、先に入っている釣り人と竿1本以上間隔を空けるのがマナーです。

鮎竿は9mほどと長いため、十分な距離を保たないと竿同志がぶつかるなどトラブルが発生する恐れがあります。

鮎釣りのマナーについては、以下の記事でも詳しく解説しています。魅力いっぱいの鮎釣りをはじめてみよう!

釣りにはさまざまなジャンルがありますが、ほかの釣りのエキスパートも夏になると鮎釣りに没頭する、という方がいるほどの魅力を秘めています。

野鮎を掛けるまでの駆け引き、強烈なアタリ、無事取り込んだんときの安堵感、美しい魚体……魅力を挙げたらキリがありません。

仕掛けも特殊で奥深く、オフシーズンも研究に余念がない鮎師も多くいますよ。

真夏の太陽が照りつけるなか、きれいな清流に立ち込んで楽しむ鮎の友釣り。

興味があれば、ぜひ一度体験してみましょう!