「オトリが弱って釣りにならない・・・」

「またオトリ買いに行くのも面倒だし、今日はもうやめよう・・・」

など、オトリが弱って困った経験があるのではないでしょうか。

そんな場面で活躍するのが「鮎ルアー」です。

どうしてもオトリを入手できない場合や、オトリの循環がうまくいかないときに役立つお助けアイテム。

近年、鮎ルアーを許可している川も少しずつながらも増えてきているので、ひとつポケットに忍ばせおけば、役立つこともあるかもしれません。

本記事では、鮎ルアーにフォーカスして選ぶ際に押さえておきたい以下のポイントを解説。

編集長コウジ

編集長コウジあわせて、おすすめ製品も紹介するので、気になる方はチェックしてみてください。

鮎ルアーとは

鮎ルアーとは、日本古来の伝統釣法「友釣り」で「オトリ」の代わりとして使用するアイテムです。

ルアーフィッシングで使用する「鮎カラーのルアー」ではなく、あくまで友釣り用として販売されているルアーを指します。

ルアーフィッシング用のルアーをカスタマイズして使用している方もおりますが、今回それらは含みません。

鮎ルアーは、ハナカンやサカサ針をセットできるようになっており、通常のオトリを使う感覚で使えるため便利です。

以前からオトリ獲り用として販売されていましたが、近年では製品の選択肢も増えてきています。

鮎ルアーの基本的な使い方

水深のある深場で使用できると謳っている鮎ルアーもありますが、基本は浅場で使用します。

深場で中層を漂っているようでは釣れないため、流れがほどよくあって股下程度までの水深で使うのがよいでしょう。

鮎ルアーをロストしないためにも、根掛かりしたら取りに行ける程度の流れで使用するのがオススメです。

鮎ルアーを下流に流したら竿を倒して沈ませ、少しずつ上流へ引いていく引き釣りの要領で釣ります。

上流に投げるルアーフィッシングの「アップクロス」で狙う釣り方を紹介している場合もありますが、友釣りの要領で釣る場合は難易度が高いです。

- ほどよい流れで股下程度の浅場をチョイス

- 鮎ルアーを下流に送り込む

- 竿を倒して、引き釣りの要領で上流へ引き上げる

- アタリがなければ、そのまま少し上流へ移動して繰り返す

鮎ルアーの選び方3つのポイント

では、鮎ルアーを選び方を解説していきましょう。

押さえておくべきポイントは以下の3つです。

ハナカン仕掛けをそのまま使えるか

鮎ルアーはあくまでもオトリを確保するためのアイテムであり、1匹掛かれば、鮎ルアーは不要になります。

したがって、友釣りの仕掛けのままセットできる鮎釣りルアーが便利です。

いつも使用しているハナカンとサカサ針をセットでき、釣れたら鮎ルアーはポケットにしまい、釣れた野鮎にそのままハナカンを通す、という流れで使用できるモデルを選択しましょう。

こちらのカツイチの動画で、仕掛けのセット方法や釣り方を解説されています。

フローティングかシンキングか

鮎ルアーには水に浮く「フローティングタイプ」と、沈む「シンキングタイプ」があります。

ポイントの水深や流れの強さを考慮して選ぶとよいでしょう。

根掛かりしやすいポイントでは、テンションを緩めると浮くフローティングタイプがオススメです。

鮎ルアーによっては、潜航可能水深を表示している場合もあるので、チェックしてみてください。

フローティングタイプでうまく沈まない場合や、流れのある浅いポイントではシンキングタイプを試してみましょう。

カラーで選ぶ

製品によっては、カラーを選択できるタイプもあるのでチェックしておきましょう。

カラーによって掛かり具合が変わってくるかは定かでないものの、友釣りではオトリの色で追われ具合が違うともいわれているので、色違いを試してみる価値はあるかもしれません。

また、キラキラ光ってアピール力の高いタイプと、逆にアピール力の弱いマットタイプの2種類から選べる鮎ルアーも販売されています。

ギラギラと太陽が照りつけるような日にはキラキラ光るタイプを、曇りがちな日にはマットタイプを選択してみるのもオススメです。

鮎ルアーのおすすめ8選

鮎ルアーには、ルアーロッドとリールで使用するキャスティング専用タイプも販売されていますが、今回はあくまでオトリ取りの目的に使用する、友釣り専用鮎ルアーのみをピックアップして紹介します。

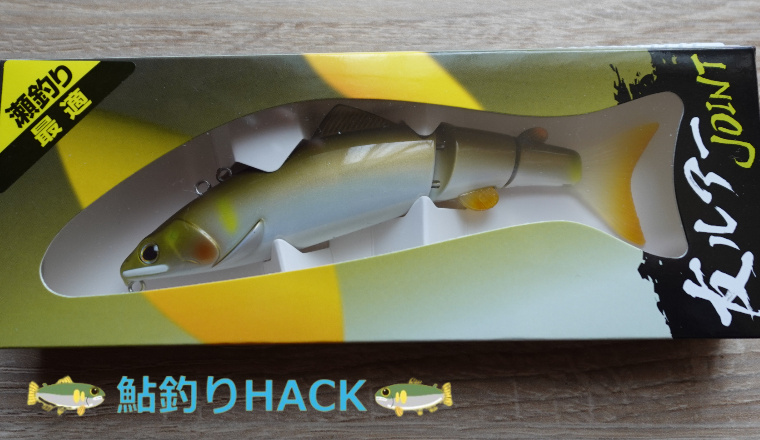

ダイワ(DAIWA) 友ルアージョイント

瀬釣りを想定して開発された鮎ルアーです。

急瀬もガンガン攻められると謳っています。

安定感がありながらも、あえてバランスをくずす要素を取り入れているのが特徴。

竿をあおったときなどに、ヒラを打つようなイレギュラーなアクションで野鮎にアピールします。

友ルアージョイントについては、以下の記事でも詳しく取り上げているので、参考にしてみてください。

DUO(デュオ)擬鮎

通常の鮎竿を使ってオトリを取るために設計されている鮎ルアーです。

精巧なプリントにより、まるで本物の鮎のような見た目が印象的。

リップレス仕様により、自然な水平姿勢を野鮎を誘います。

水深や流れに合わせて、オモリで調節できるのも便利。

ハリスの長さが足りない場合には、ハナカン部で調節できるようになっています。

擬鮎については、以下の記事でも詳しく取り上げています。

>>DUO「擬鮎120F」を購入!リアルな見た目に驚きました

カツイチ(KATSUICHI) リスケード 80F

鮎キャスティングルアーとしてデビューしたPALMS社のESCADE(エスケード)を、友釣り用の竿と仕掛けで使用できるように独自チューンを施した鮎ルアーです。

サカサ針をそのまま打てる「チューニングキャップ」を標準装備し、オトリと同じ感覚で仕掛をセットできます。

高強度でノイズの少ない「特殊ファイバー製リップ」を搭載しているのもポイント。

ラインのテンションを緩めると浮上するフローティングタイプで、流れの緩やかな平瀬や小石の多いチャラ瀬での使用にオススメの鮎ルアーです。

友釣り用の鮎竿を使用して、流れの弱い場所で静かにテンションをかけると20~60cm程度潜航します。

カツイチ(KATSUICHI) リスケード 100F

リスケード80Fよりリップを長く設計した、全長100mmの鮎ルアーです。

最大潜行約1mを実現しており、水深のある平瀬やチャラ瀬でオトリを取りたいときに活躍します。

自重13gのフローティングタイプで、チューニングキャップを標準装備しているのも魅力です。

カツイチ(KATSUICHI) リアユ 125 S

高耐久シリコン採用のサイレント設計により、リアルな野鮎を追求している鮎ルアーです。

シンキング型バイブレーション系で、通常の鮎竿とハナカン仕掛けで使用できます。

ハナカンを通すポイントで泳ぎを調節できるのが最大の特徴。

ドチャラや水深30cm程度のポイント、水深の浅い瀬や暖い流れのポイントなど、浅場を中心にさまざまポイントを1本でこなせる便利な鮎ルアーです。

シルバー鮎・イエロー鮎・プレミアム鮎の3カラーから選択できます。

カツイチ(KATSUICHI) ベビーリアユ 105S

リアユをビリ鮎サイズに設計した小型鮎ルアーです。

リアユの基本性能はそのままで、小河川や上流域の水量の少ないポイントで活躍します。

リアユ同様、シルバー鮎・イエロー鮎・プレミアム鮎の3カラーをラインナップしています。

ダイワ(DAIWA) トモルアー F-ホロアユ

アピール力のあるホログラム仕様の鮎ルアーです。

F(フローティング)とS(シンキング)の2タイプをラインナップしており、Fは早瀬で、Sは水深のあるトロ場での使用に適していると謳っています。

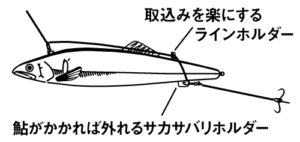

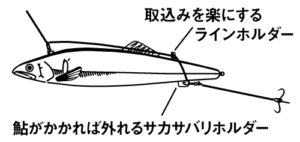

ダイワ(DAIWA) 速攻友ルアーSP ホログラム鮎

ホログラムカラーで強烈なアピール力を発揮する鮎ルアーです。

高強度樹脂製のリアルな形状を採用しています。

サカサ針をしっかりと固定でき、鮎がかかればすぐに外れる「サカサバリホルダー」を搭載している点に注目です。

リアルな泳ぎを演出すると謳う、リップレスタイプを採用しています。

鮎ルアーは規則に従って使用しよう

鮎ルアーは、どこの川でも使用できるわけではありません。

現在のところ、禁止している川のほうが多く、使用する際はしっかりとルールを確認しておきましょう。

もちろん、漁協組合の遊漁規則で使用を認めていなければ使えません。

また、近年人気上昇中のリールタックルを使ったアユルアーフィッシングが可能でも、オトリを使う友釣りではルアー禁止という場合もあります。

一定の期間や一部区間で試験的に導入したものの、翌年には正式導入を見送っているケースもあり得るので、毎年必ず確認するようにしましょう。

鮎ルアーを禁止している理由

では、なぜ多くの川で鮎ルアーが禁止されているのでしょうか?

もっとも大きな理由が「オトリが売れなくなる」です。

オトリは川によって異なりますが、1匹500円前後で売られています。

2~3匹購入すれば1,000~1,800円程度の費用がかかるため、鮎ルアーを解禁してしまうとオトリが売れなくなるわけです。

また、友釣りをよく理解していないアングラーと友釣り師との間でトラブルになることも懸念されています。

なかには、京都の賀茂川のように、鮎ルアーを解禁して遊漁券の売り上げがアップした川があります。

ただし、賀茂川は漁協組合が直接オトリを販売しており、不定期で営業しているオトリ店が1軒あるだけだそうです。

ですので、流域にたくさんのオトリ屋さんのある河川では現状、難しいかもしれませんね。

鮎ルアーはいざという時のお守りとして

オトリを入手できないときに役立つ「鮎ルアー」。

ポケットに1本忍ばせておけば、活躍する場面もあるかもしれません。

ただし、まだまだ使用できる河川は少ないため注意が必要です。

許可している場合も、漁協の定めている規則をしっかりとチェックしたうえで使用しましょう。