鮎釣りの仕掛けのなかで、もっともアイテム数が多い「鮎針」。

各メーカーからさまざまな製品が発売されており、とくに初心者においてはどれを選んだらよいのか迷ってしまうことも少なくありません。

そこで今回は、シーンに応じた鮎針の選び方や交換のタイミング、バレが多発するときの対処法などを解説します。

鮎針とは?選び方5つのポイント

鮎の友釣りは、縄張りをもつ鮎の習性を利用した釣りです。

オトリ後方に鮎針が位置するようにセットして、攻撃してきた野鮎を掛けます。

鮎針には大きく分けて「イカリ」と「チラシ(ヤナギ)」の2タイプがあり、もっとも多用されるのがイカリです。

4本または3本の針をイカリ状に糸で巻いた針で、チラシ・ヤナギと比較して掛かりの速さが特徴。

一方、チラシ・ヤナギは2~3本の針を1本ずつ等間隔に配置しており、掛かりやイカリよりやや遅いものの、深掛かりしやすくバレにくいメリットがあります。

では、以下で選び方を見ていきましょう。

鮎針のタイプ

鮎針には、巻き方でいくつかタイプがあります。

それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。

4本イカリ

4本の鮎針を十字状に配置しているのが4本イカリです。

針数の多さで野鮎との接点が多くなり、もっとも掛かりが速いメリットがあります。

ただし、針が多い分浅く掛かりやすく、バレやすいのがデメリット。

また、根掛かりする確率も高くなります。

とはいえ、掛かりの速さと相殺すれば充分にメリットがあるとして、数釣りを重視する方に好まれます。

3本イカリ

3本の鮎針を3角形状に配置するのが3本イカリです。

4本イカリと比べてやや掛かりは遅いものの、深掛かりしやすくバレを防げるメリットがあります。

4本イカリでバレや根掛かりが気になる方にオススメのタイプです。

ヤナギ・チラシ

鮎針を2~3本等間隔に、1本ずつバラバラと配置しているのがチラシやヤナギです。

イカリと比較して掛かりは遅い一方、深くしっかりと刺さってバラしを大幅に軽減できるメリットがあります。

また、3~4方向に針が向いているイカリにはない、背掛かり率の高さも魅力です。

根掛かりも少なく、イカリを使用せずチラシやヤナギのみを使用する方も多くいます。

チラシ・ヤナギについては下記の記事で詳しく取り上げているので、参考にしてみてください。

蝶バリ

蝶バリとは、2本針を2段にセットしたタイプです。

チラシやヤナギのように間隔を取っていますが、針の数が多いぶん掛かりやすいとされています。

追いが悪い状況や群れ鮎に適しており、お助けアイテム的に使う方が多い印象です。

トーナメントや大会によっては、使用禁止の場合があるので注意しましょう。

鮎針のサイズ(号数)

鮎針にはサイズ「号数」があり、鮎の大きさや川の規模などを考慮して選択しなければなりません。

メーカーや製品によって異なり、もっとも小さいサイズで4号から大きいもので10号ほどです。

一般的な数釣りでは、6~7.5号ほどがメイン。

とくに6.5号や7号を多用するので、必ず用意しておきましょう。

近年は、鮎に警戒されない小さいフォルムの鮎針も人気。

鮎への負担を軽減するほか、根掛かりを防ぐ効果も期待できます。

鮎針の軸の太さ

鮎針は同じ号数でも、製品によって違う軸の太さが設定されています。

大きく分けて細軸・中軸・太軸があり、針選択の重要な要素です。

統一規格があるわけではないですが、おおよそ以下のように設定されています。

| 号数 | 細軸 | 中軸 | 太軸 |

| 6.0号 | 0.35mm | 0.37mm | 0.39mm |

| 6.5号 | 0.37mm | 0.39mm | 0.41mm |

| 7.0号 | 0.39mm | 0.41mm | 0.435mm |

| 7.5号 | 0.41mm | 0.435mm | 0.46mm |

ただし、上の表で太軸でもメーカーによっては中軸を表現している場合があるので、あくまで目安としてください。

鮎針の形状

鮎針を選ぶ際は、号数にくわえて針先の形状をチェックしましょう。

鮎針の針先の形状には大きく分けて「ストレート」と「シワリ」の2タイプがあります。

ストレートタイプ

文字通り針先が真っ直ぐなのがストレートタイプの鮎針です。

魚にそのまま素直に刺さりやすく、掛かりの速さを優先するときや高活性時に使用されます。

ただし、「掛かりが速い=根掛かりしやすい」というデメリットもあるため、状況を把握しながらシワリと使い分けるのが一般的です。

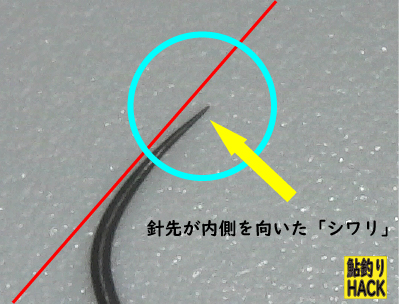

シワリタイプ

針先がゆるやかに内向きに曲がっているのがシワリタイプの鮎針です。

ストレートよりやや掛かりは遅いものの、バレや根掛かりを防ぎやすいのがメリット。

また。鮎の皮をすくうように浅く掛かりやすく鮎へのダメージを軽減できます。

ただし、初期の身の柔らかい鮎の場合、身切れしてバレる確率が高まる点に留意いておきましょう。

鮎針の表面処理について

特殊コーティングを施した鮎針

なかには、針に滑りやすい特殊なコーティングを施したタイプが販売されています。

スッと刺さり込みやすいとして人気です。

ただし、接着剤が効きにくく針巻きしづらいとして敬遠する方も。

なかには、根巻き糸との接点である軸部分のコーティングをはがして、巻きやすく工夫をこらしたタイプも発売されています。

ノンメッキの鮎針

通常、鮎針にはサビを防ぐべくメッキ加工を施していますが、針先が丸く鋭さが失われやすいとされています。

そこで登場したのが、針先にメッキ層のないノンメッキの鮎針。

最低限のクリアコーティングのみを施しており、抜群の刺さりやすさを実現しています。

ただし、通常のタイプと比較して高価格なのがデメリット。

また錆びやすいため、扱いには充分注意しなければなりません。

鮎針はバレたら必ず交換しよう

バレたり、ケラレたりした場合は針を交換しましょう。

バレやケラレの原因が必ずしも針であるとは限りませんが、交換せずにサカサを付け直してオトリを送り込んだら「また、バレた!」なんてこともよくあります。

バレはオトリも弱らせてしまうため、せっかくの好循環も台無しになることもあるので注意が必要です。

また、針の交換作業で気持ちを鎮める効果も期待できます。

慣れないうちは少々面倒ですが「バレたら必ず交換」を実践するだけで、1日の釣果が変わる可能性があるので試してみてください。

鮎針にはバラ針と完成品がある

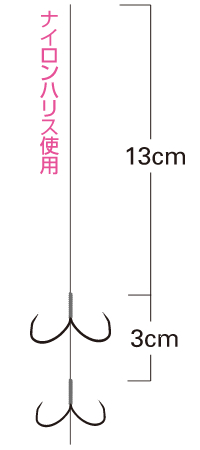

鮎針の製品には自分で巻いて作るためのバラ針と、すぐ使える状態の完成品があります。

バラ針を購入する際はあわせてハリスを購入し、自分が巻かなければなりません。

ハリスの号数や素材などこだわりがあるなら、バラ針がオススメ。

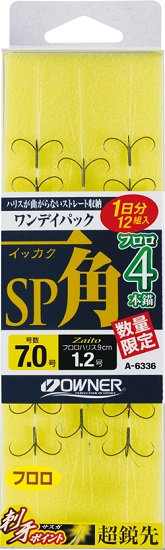

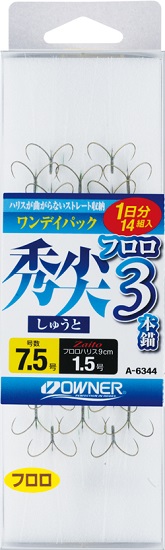

対して、初心者で巻くのに自信がない、忙しくて巻く時間がない場合には完成品がセットになった「ワンデイパック」「バリューパック」を購入するとよいでしょう。

ただし、コストを考えると自分で巻いたほうが費用を抑えられます。

【シーン別】鮎針の選び方・おすすめ製品

時期や川の状況などにあわせて、鮎針を選ぶ際の目安を解説していきます。

それぞれ完成品のおすすめ鮎針も紹介しますので、購入を検討している方はチェックしてみてください。

シーズン初期の鮎針選び

5月~6月のシーズン初期の若鮎の身はやわらかく、身切れが多発するケースがあります。

とくに、皮1枚をすくうように掛かるシワリタイプの針で身切れするなら、ストレートタイプに変更してみましょう。

号数は川や鮎の大きさで一概にはいえないですが、6.5号前後を選んでおけばよいでしょう。

シーズン最盛期の鮎針選び

7~8月の鮎釣り最盛期は状況によって異なるものの、オールラウンドに使える鮎針がオススメです。

オールラウンドタイプは各メーカーから発売されていますので、チェックしておきましょう。

号数は7.0号前後で鮎の大きさや川の規模で選んでみてください。

シーズン終盤の鮎針選び

鮎は成長して成熟するにしたがって、皮が硬くなってきます。

硬くなると針立ちしにくくケラレや浅掛かりでバレやすく、針先の鋭さが重要です。

9月を過ぎて終盤になったら、皮1枚をすくうよう掛かる「シワリ」タイプがオススメ。

鮎の皮が硬い時期なら、身切れしにくくバレを軽減できます。

スッと入り込むコーティングを施した針も有効です。

増水時の鮎針選び

増水している状態が続いていると鮎の身はやわらかくなるため、シーズン初期同様身切れに注意が必要です。

さらに水圧も高まるので、普段より太めで大きめの号数を選択してみましょう。

また、増水続きでアカつきが悪いと石の表面がザラザラで針先が傷みやすく、摩耗しやすいようならシワリタイプを選択するのがオススメです。

渇水時の鮎針選び

渇水時は鮎の皮が硬くなるため、針先の鋭い鮎針がオススメです。

また、渇水になると鮎もナーバスになり警戒心が強くなる場合も。

シルエットを小さくできる、細軸の小バリが有効なケースもあるので試してみてください。

高水温時の鮎針選び

梅雨が明けて高水温状態が続くと鮎の皮が硬くなるため、貫通力に優れた針がオススメです。

針が立ちこみやすいように角度が小さめで、キープ力重視の針よりは掛かり優先の針を選ぶとよいでしょう。

鮎針を交換するタイミングは?

バレたりケラレたりしたら針を交換するのが基本ですが、そのほか針を交換すべきタイミングがあります。

それぞれ説明していきましょう。

針先が鈍っている

しばらく掛からない状況でも長く使用していれば、それだけ針は石にこすれています。

思っているより針先が鈍っている場合もあり、針先のチェックをまめにするほか、しばらく掛からないときは針を交換しましょう。

たとえば「15分掛からなかったら交換する」など、自分でルールを決めておくのもオススメです。

掛かり傷が大きい

掛かった鮎をみて、針傷が大きいときは交換しましょう。

針先が鈍り、針が魚体の表面を滑りながら刺さっている可能性があります。

また、針のサイズが魚体にあっていない場合も傷が大きくなります。

傷が大きいと感じたら、種類や号数を変更してみましょう。

根がかりしたら交換

基本的に、根がかりしたら交換したほうがよいでしょう。

とはいえ、針を替えたばかりや入れ掛かり時にいちいち交換するのは面倒なもの。

「根掛かりしたら有無をいわず交換する」など、自分でルールとして決めて習慣化するのがオススメです。

オトリ交換の際に替える

弱ったオトリを交換する際やポイントを移動するときには、必ず針を交換すると決めておくのもオススメです。

オトリを仕掛けに付けたままよりも格段に針を交換しやすくなります。

針交換が面倒と感じる方は、習慣にしてみましょう。

バレ・ケラレの対処方法

バレやケラレは、針の種類や号数が合わないのが原因とは限りません。

原因がはっきりしないケースも多いですが、以下のような対処法があります。

- ハリスの長さを変える

- ナイロンハリスに替える

- やわらかい調子の竿に替える

- 仕掛けを交換する

- 取り込みに時間をかけない

- オトリを換える

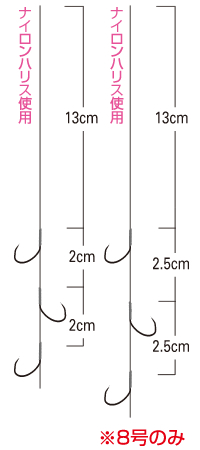

ハリスの長さを変える

掛かりどころが悪くバレる場合は、ハリスの長さを調整してみましょう。

「高活性時には短く」「低活性時には長く」が目安です。

ハリスは短いほど、野鮎への巻き付けが悪くなります。

ハリスに遊びがない分、針が弾かれてケラレてしまうわけです。

また「湖産鮎はハリスを短く」「天然鮎は長く」なども、有効な場合があるので試してみてください。

ハリスをナイロンに替える

ハリスにフロロカーボンラインを使っていてケラレが多発するなら、やわらかいナイロンハリスに替えてみましょう。

ハリスが柔らかいほど野鮎に巻き付きやすくなるため、ケラレが減少する効果が期待できます。

やわらかい調子の竿に替える

目印が一瞬飛んだけど掛かっていない「ケラレ」は、鮎の大きさに対してオーバースペックな竿を使用している際に多発するケースがあります。

竿や穂先が硬すぎるとアタリを弾いてしまい、針がしっかりと刺さり込まない場合があるのです。

可能ならば、竿をワンランクやわらかいタイプに交換するほか、穂先を柔軟性に優れたソリッドに交換するのも有効です。

仕掛けを交換する

針と仕掛けのバランスが悪く、バレやケラレが多発する場合もあります。

たとえば「水中糸はメタルで天井糸にPE、つけ糸なし」など、全体的に伸びのない仕掛けでは食い込みすぎて身切れたり、逆に弾いてしまったりするケースがあるのです。

そんな状況では、ハリスやつけ糸を伸びのあるナイロンにするだけで改善される場合があります。

タイプの異なる針に交換してもバレやケラレが多発するなら、全体的な仕掛けのバランスを見直してみましょう。

取り込みに時間をかけない

鮎が掛かったとき、取り込みに時間をかけるほど身切れてバレる確率が高まります。

とくに、強い流れで竿が伸されてしまうと、身切れる確率がぐっと高まるので注意が必要です。

掛かったら伸されないように体制を整えるしかありませんが、そもそも河川の規模や水圧、鮎の大きさにタックルが合っているのか確認しておきましょう。

オトリを替える

オトリが弱いと野鮎に追われても逃げず、ケラレが発生する場合があります。

追われたときにオトリが逃げる力と野鮎が反転する力によって、しっかりと針掛かりするのです。

そもそも弱いオトリでは釣れませんし、面倒だと思っても手持ちで一番元気のあるオトリに交換しましょう。

鮎針は奥深いアイテム

鮎針の選択や交換にはいわゆる「セオリー」はあるものの、絶対がありません。

「変だな」「おかしいな」と感じたら、とにかく針を交換しましょう。

また、使っていた針と異なるタイプに交換するのもオススメです。

鮎釣りでの針の選択はとても奥深く、面白さのひとつでもあります。

いろいろと試して自分なりのルールを作りながら、釣果アップを目指してみてはいかがでしょうか?